Cri de cœur d’une mère en détresse !

« Chers lectrices et lecteurs,

C’est assez surréaliste que je prenne la parole en public pour m’adresser à vous, car même dans mes rêves les plus improbables je n’aurais pu imaginer être sous le feu des projecteurs à mon corps défendant. Mais les voies du Seigneur sont insondables.

J’aurais aimé ne jamais vous parler ici, ne jamais m’afficher sur internet pour tendre la sébile. Si j’avais eu le choix, je serais restée la mère au foyer timide que je suis qui élève ses enfants dans la dignité et mène sa vie de paysanne anonyme. Hélas, j’ai rencontré mon destin. Je n’ai plus le choix. Dans ma vie, rien ne sera plus jamais comme avant.

Faisons connaissance si c’est la première fois que vous me voyez. Je m’appelle Fatoumata Batouly Sow, je suis Guinéenne, j’ai 34 ans, 5 enfants et un mari formidable: Ousmane Cissé à qui je suis mariée depuis 1998. J’ai surtout un cancer du sein qui me ronge depuis maintenant 12 mois !

Je viens de Boussoura, un petit village de la commune rurale de Koba dans la préfecture de Boffa, en Basse Guinée. Mon mari est cultivateur de riz comme la plupart des hommes de notre contrée. Nous sommes des Peuls dont les ancêtres sont originaires du Fouta-Djalon. Nous vivons en parfaite harmonie avec les populations autochtones de Koba à tel point que personnellement, je parle mieux le Soussou que le Poular ma langue maternelle.

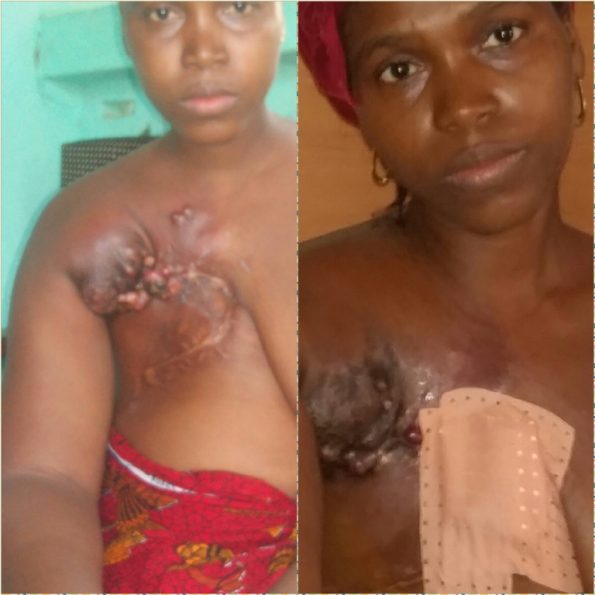

Avant de tomber malade, je faisais un petit commerce d’huile, de riz, de piment et de colas que je transportais à Conakry pour revendre afin d’épauler mon mari à entretenir les enfants. Mais, ma vie a basculé le 3 novembre 2016. Ce jour-là, j’ai perdu une partie inestimable de mon corps. J’ai perdu ce qui symbolise le plus la féminité chez une femme : on m’a coupé un sein à sa racine ! Les spécialistes vous parleront de mastectomie totale.

Tout a commencé en mars 2016. Alors que mon dernier garçon avait deux ans, un bouton de la taille d’un grain de maïs est apparu sur mon sein droit. Rien d’inquiétant, me dis-je, tout le monde peut avoir un bouton qui apparait et disparait spontanément. Peu de temps après, j’ai commencé à ressentir de vives douleurs au dos. Le bouton est passé de la taille d’un grain de maïs à celle d’un petit citron. Il grandissait à vue d’œil. J’avais le sein lourd et une boule sous l’aisselle. Je commençai à m’inquiéter, tout comme mon mari.

Nous nous sommes tout naturellement tournés vers la médecine traditionnelle à la recherche d’un remède. Nous avons sillonné toutes les localités de Boffa, Boké et Dubréka… Nous avons consulté les guérisseurs les plus réputés, enlevé des sacrifices de toutes sortes. En vain ! Cela n’a eu aucun effet positif sur mon état de santé qui se détériorait. Le sein continuait à gonfler m’infligeant une douleur insoutenable. Je n’ai jamais autant souffert de toute ma vie.

Ayant épuisé tous les recours traditionnels, nous avons fini par nous rendre à l’hôpital. Ce fut à Dubréka où un médecin m’a prescrit un traitement composé de trente piqûres que j’ai prises une à une. Ce traitement a légèrement diminué l’enflure du sein et a ralenti l’écoulement de la plaie qui s’était formée entre temps. Mais pas d’amélioration de mon état de façon générale. Au contraire.

En octobre 2016, le médecin de Dubréka ne pouvait plus rien. Il a jeté l’éponge et nous a conseillés, mon mari et moi, d’aller au plus vite à Conakry dans l’un des deux plus grands hôpitaux de la capitale: Ignace Deen ou Donka. Nous nous sommes rendus dans ce dernier où le médecin qui m’a reçue a immédiatement déclaré qu’il fallait couper le sein pour sauver ma vie! C’est là que j’ai entendu pour la première fois parler de cancer, un mot dont j’ignorais jusqu’à l’existence. Coût de l’opération: cinq millions de francs guinéens payables avant l’intervention, alors que nous n’avions même pas plus de 100.000 francs par devers nous.

Je ne saurais expliquer les réelles motivations du médecin-chirurgien. Je ne voudrais lancer aucune accusation. C’est que je sais, c’est qu’il nous a mis une terrible pression en disant que s’il ne m’opérait pas le lendemain-même, il ne me recevrait plus, même si je revenais avec un montant supérieur. J’ignore comment mon mari a fait pour trouver l’argent.

Le jeudi, 3 novembre 2016, je fus donc opérée. Je me réveillai sans mon sein droit, emballé dans un sac plastique et remis à mon mari. Le choc psychologique était indescriptible. On m’a transférée du bloc opératoire à une salle de la maternité de Donka où je suis restée en tout trois jours avant que le médecin ne nous demande de rentrer à la maison sans autre forme d’accompagnement.

Il a ensuite expliqué à mon mari qu’il fallait payer la somme de 12 millions de francs pour les soins, sinon, a-t-il ajouté, « ça n’aurait servi à rien d’opérer ta femme ». J’avais physiquement très mal ce jour, mais je n’oublierai jamais la douleur qui m’a frappée au cœur devant la détresse de mon mari démuni…

Bref, voilà résumé mon passé douloureux. Mais mon présent n’est guère reluisant. Des examens récents ont révélé qu’en dépit de l’ablation du sein, la maladie n’est pas éradiquée. Des cellules cancéreuses sont en train de se répandre menaçant le reste de mon corps. Tous les spécialistes préconisent mon évacuation rapide à l’extérieur de la Guinée vers une structure de prise en charge spécialisée. Selon les estimations des hôpitaux, cela coutera plus de 200 millions de francs guinéens ! Que faire ? Où vais-je trouve ce montant ? Je souffre.

Nous souffrons moi, mon époux et nos enfants. A moi, certes la douleur physique, mais à eux la douleur psychologique de me voir souffrir, l’angoisse insoutenable et la crainte de perdre sa femme ou sa mère. Je suis croyante musulmane, je garde espoir qu’Allah, que je prie, va me sortir de cette mauvaise passe.

Dans le malheur qui nous frappe, je rends grâce à Dieu qui a mis des personnes formidables sur notre chemin. C’est le cas des femmes de l’Association des Professionnelles Africaines de la Communication (APAC) et particulièrement de sa présidente Mme Asmaou Barry. C’est grâce à elle que je suis sortie de l’anonymat en me donnant la chance de m’exprimer pour la première fois dans une vidéo sur Facebook. Jamais je ne saurais la remercier assez, ainsi que toutes ces bonnes volontés qui m’apportent leur soutien, y compris ceux qui nous hébergent gratuitement à Conakry.

Je sais que beaucoup ont été choqués de voir une femme au sein coupé s’exhiber sur internet. Mais ai-je le choix ?

J’ai appris qu’en début d’année plusieurs jeunes femmes ont lancé une campagne de sensibilisation sur la prévention du cancer du sein sur les réseaux sociaux. Elles postaient des photos d’elles correctement habillées bien sûr. C’est à mon tour de lancer ma campagne de sensibilisation, mais pour la phase curative. J’ai dépassé la prévention dans mon cas. Malheureusement je n’ai plus rien à cacher. Je n’ai plus de sein à dissimuler par pudeur. Pourtant moi aussi, je fus une jeune femme et comme toute jeune femme, j’ai eu des seins qui suscitaient le désir des hommes. J’aimerais tant revivre cette époque-là…

J’ai appris qu’aucune femme n’est à l’abri du cancer du sein. C’est un mal indicible. Aucune femme ne mérite cela. Je suis consciente que personne ne peut échapper à son destin mais j’aimerais continuer à vivre auprès de mes enfants aujourd’hui dispersés un peu partout chez des proches. J’aimerais les élever et les éduquer ensemble, les voir grandir ensemble, les chérir ensemble.

Chers internautes, aidez-moi à les réunir à nouveau. Aidez-moi à rentrer à la maison saine et sauve. »

Fatoumata Batouly SOW

Pour venir en aide à Mme Cissé, Batouly Sow voici comment faire :

- Orange Money : 621 56 67 53

- Compte bancaire: ECOBANK : BARRY Asmaou et CISSE Ousmane. N° de compte : 00 10 11 46 22 80 70 01

- Fundrising sur : https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-batouly-sow-pour-combattre-le-cancer

- Remise en espèce directement à la patiente ou à son époux tous deux domiciliés au quartier Simbaya (commune de Matoto). Tel : 621 56 67 53